电视剧《大江大河》是一部收视和口碑双赢的正剧,全景展现了一幅改革开放以来中国社会日新月异的恢弘画卷,弘扬主旋律,满满正能量。剧中的三个男主角雷东宝、宋运辉、杨巡是同时代我国无数底层人物的缩影、“农、工、商”三个领域的杰出代表、改革浪潮中不断探索前行的奋辑者。

筚路蓝缕,以启山林。国家的伟大,莫过于以改革之魄力圆国人之理想;人生的精彩,莫过于以拼搏之活力筑家国之梦想。“我和我的祖国,一刻也不能分割”,每个人都是这个时代最鲜活生动的注脚,时刻感同身受着这段历史的脉动。

由陕西省第十一劳改支队、陕西省新汉砖瓦厂发展到现在陕西省汉江监狱,从开疆辟土到拨乱反正,从探索成型到体制完善,从规范提升到管理再造,一路走来的一代代汉江人,不忘初心,牢记使命,他们以忠诚铸就信仰,以行动践行宗旨,以激情燃烧梦想,一棒接力一棒,铁肩担当,披荆斩棘,矢志前行!

时代的年轮,总会镌刻下奋斗者的足迹。诸如雷东宝、宋运辉、杨巡这样的“草根”,在汉江监狱也是有迹可循,有的嫩芽初露,有的枝繁叶茂,有的大树参天……他们的工作平常、平淡、平凡、平和,在监狱系统的“大江大河”中不过是浪花一朵,风雨不兴,波澜不惊。鸟飞过了的天空不会留下翅膀痕迹。他们适逢盛世,生而平凡,但意气风发,只争朝夕!

瞧,他们来了!与共和国同龄的一块“砖”

如果说事业就是一块建筑人生的砖,那么放在他身上,不仅事业如此,整个人都透露出砖的性格——朴实平凡、方正厚重,建造任何万丈高楼都不可或缺。

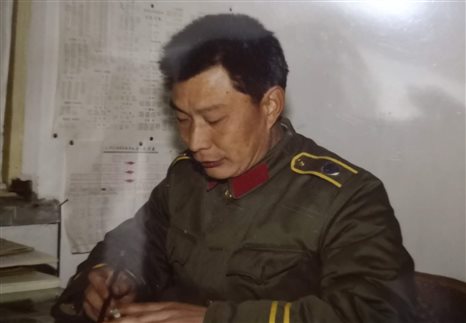

他叫侯新民,是陕西省汉江监狱的一名退休警察。生在新中国,长在红旗下,他是共和国的同龄人,与共和国同呼吸共命运70载,是共和国伟业的亲历者、见证者、参与者、践行者。

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。1968年,带着报国的梦,他应征入伍,成为一名光荣的解放军战士。从“陇上要冲、关中屏障”的甘肃清水到人迹罕至黄沙蔽日的新疆库尔勒,他戎马倥偬16载。

有很多亲朋好友问他:“那个地方条件那么恶劣,随时都可能接受生与死的考验,为什么还要选择那里呢!?”

“从签订《自愿献身国防志愿书》的那一刻,我的身心就属于祖国和人民,我是革命军人一块砖,哪里需要哪里搬!”他神情自若地打着手势,好整以暇地直视着问话者。

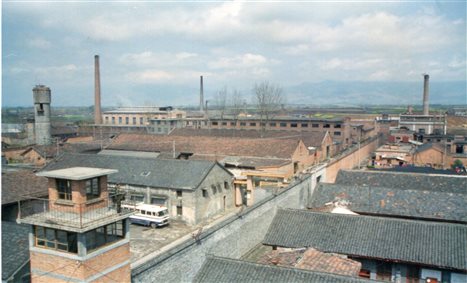

一大圈盘桓着锈迹蛇腹网的红砖墙,一排排低矮的砖瓦房,一行行穿着“草衣”的砖坯垛,一个冒着浓烟的烟囱高耸入云,一座巨大的长方形砖窑陡然伫立,一辆辆农用车喘着粗气来回奔波,一群群蝼蚁般只穿着裤头的“光头”波波碌碌……车水马龙,尘烟四起,热火朝天!

那是1984年的冬天,汉中的第一场雪比往年要来得早一些,侯新民转业后进了新汉砖瓦厂,也就是现在的汉江监狱,上面的描述就是他对这个单位的第一印象。

当时的他非常好奇:汉中最冷的冬月平均气温也在0度左右,为什么这些服刑人员穿得如此清凉?他们不怕冷吗?

进出几次砖窑后,他才切身感受到冰火九重天:外面世界的冷与这里关联不大,因为这里真的很热——窑温内热浪滚滚,服刑者汗流浃背,干警们洞若观火……

这难道就是监狱?这难道就是我今后要工作的地方?他倍感震惊。

后来曾有战友调侃他:转业回地方后,各方面都比部队好多了吧?

他语气平和地回应:一切都好,尽管工作环境比库尔勒还要差,但都是组织的安排,都是革命工作,我退伍不褪色,解甲不归田。这里刚好是砖窑,我这块砖呀,正好还要继续淬炼。

正是怀揣着这样的信念,他时刻把自己当成是一块构建法治、平安、文明监狱的砖,默默承重,任劳任怨。

担任“烧成”中队队长后,他更是夙兴夜寐、兢兢业业,全身心地投入到工作中。早上3点带服刑人员出工,下午3点收工。收工后可以回家,但晚上7点还要赶回监院处理相关业务、组织服刑人员进行课余生活等等。

忙到熄灯后抓紧时间休息,迎接他的还是次日3点的带工。年复一年,日复一日,不舍昼夜。两眼一睁,忙到熄灯;两眼一闭,保持警惕。如果套用现在热炒的“996”工作模式(早9点上班,晚9点下班,每周工作6天)来说,他的工作应该定义为“337”。

他后来带过的几茬徒弟曾不解地问:师傅,像您这样陀螺一样的工作,不累吗?不烦吗?

他黑红的脸堂润着温暖的笑,说:为社会主义事业添砖加瓦,身后有祖国和人民在支持着我们,为国为民的事,累点也值了!烦?就更别提了,咱是监狱警察,就是干这个的!

法者,治之端也。对待服刑人员,他始终秉持有界才刚、宽严相济的原则。只要涉及到违规违纪,他绝不姑息迁就,坚决严惩不贷;遇到隐患难题,他又报以捂冰之心,春风化雨般去疏导感化……

从事劳改工作以来,他斩获殊荣无数,带出的徒弟也个顶个的出类拔萃,就连他管教过的数以千计的服刑人员,也无一不对他交口称赞:侯队长为人处世公平厚道、有理有节有度,一个字:服!

从他旧同事的口中了解到这样一个事儿:服刑人员王某入监时年近六十,身体羸弱,总完不成改造任务,即便屡受监规纪律的惩戒仍毫无长进。侯队长摸清底数,将其及时调整工种。之后,王某改造表现积极主动,很快加分获释。刑满的那天,本来王某可以早上出监,可硬是等到下午侯队长上班,直通通地给他磕了三个响头才走。

90年代,监狱系统多渠道招录人才扩充干部队伍,监狱人民警察这一称谓才得以正式命名,但干警的综合素质参差不齐,结构偏老龄化。再者,监狱的软硬件相对落后,物防、技防的设施设备异常简陋,还有带服刑人员出外工的任务(监狱系统的各项监管制度举措还不够完善,各监狱针对实际情况,会安排干警带着服刑人员到监狱外面完成劳动改造任务)。在有限的警力配备下,既要确保绝对安全,又要完成任务,更要带好新人,所以,完成各项工作必须凸显“人”这一关键要素。

侯队长不懂医术,却擅长给人的思想把脉。关于基本情况和动态信息,不论是同事,还是服刑人员,他都能一口清、一摸准。遇到问题,他总能下好先手棋,打好预防针,因材施教地做工作。挂在他口头的有一句话:防患于未然,凡事预则立。

尤其是处理犯群中的棘手问题,他善于庖丁解牛。有一次,3个服刑人员预谋越狱——要知道当时那个环境下的监狱,存有脱逃心理的罪犯不在少数。他见微知著,发现端倪后,立即找来耳目信息员了解掌握第一手犯情。

多方核实后,他选择按兵不动,先后分批次地找了那3个服刑人员聊天,把他们的家庭情况、改造表现和政策法规如数家珍地罗列一番,但从头到尾就是不提“越狱”两个字。“话聊”了几次后,3个服刑人员的心理防线土崩瓦解,鬼胎死于腹中,居然主动坦白交代了图谋不轨,并甘愿接受任何处置。

侯队长一笑置之:有想法还没实施的犯罪叫预谋,实施过程中被终止了的叫未遂。改造和救赎不能停留在表面,要从心里上变被动为主动才算数,你们踏实改造,路还长着,懂得悬崖勒马,回头的路还是可以顺利下山的。

知错能改,善莫大焉。自此,那3个服刑人员心悦诚服,改造表现积极主动,经常超产完成任务,还将犯群中一些“风吹草动”及时传递给侯队长。

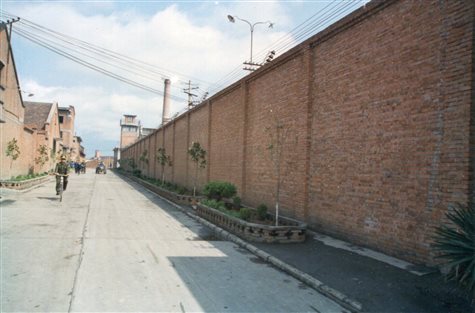

逝者如斯,转眼就到了2004年,这一年是汉江监狱发展史上的大事年:建立监狱和企业两套管理机构,也就是现在常说的监企分工不分家;大力提升监狱硬件建设水平,新建监墙、监舍楼、教学楼,改造监门、监墙隔离网,完善监控系统、报警系统等物防、技防设施设备。这个时候的侯队长已退居二线,但工作的热情和标准从未退下,无论是抗击非典,还是抗震维稳,都有他的身影,始终忙碌奔波在监管改造的最前线,也时常为单位发展建言献策。而这样的上足发条卯足劲儿的工作状态一直持续到他退休。

当别人调侃他“干了一辈子革命工作也该歇歇啦”时,他把身板挺直,豪气干云地说:人生就是给自己建房子,得一块砖一块砖地砌上去,每块砖都不能马虎,那样的房子才结实稳当,自己住着才舒坦。

警服从深棕绿变迁成藏青蓝,头发从黑如墨变成了白如雪,伴随着汉江监狱的几十载的心跳,他从昨天走到今天,从春华走向秋实。如今的他,虽年近古稀,但余热未冷,还始终关注着监狱建设,有时也到“娘家”串串门儿。常常跟监狱的某些中层领导耳提面命:现在单位的硬件软件都好了,要求也更严了,你们要庆幸生在这个伟大的时代,做好汉江监狱这座大厦的一块砖,好好干吧!

年初团拜会时,有一个年轻的警察问他:叔叔,今年是共和国70周年华诞,您跟她同岁,有没有啥特别想说的话呢?

他清了清常年咽炎的嗓子,满脸春光,动情地说:我这块“老砖头”已经退出历史舞台了,党和国家给我的太多了,我要再次说声“谢谢”!只要有用得上我这块“老砖头”的地方,随时搬走!嗯……希望咱们监狱警察越来越好,监狱越来越好,祖国也越来越好!